O câncer de pâncreas entrou recentemente no rol das estatísticas divulgadas periodicamente pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca). Embora não esteja entre os tipos de câncer que ocorrem com mais frequência no Brasil, a alta letalidade faz dele uma das principais causas de morte pela doença no País e o diagnóstico tardio é um dos fatores que concorrem para essa situação.

“O que chama a atenção é a ausência de dados sobre a doença, não apenas no Brasil, mas na América Latina toda. Não há estudos sobre câncer de pâncreas com a população brasileira porque sua incidência é baixa em nosso país, se comparada a outros tumores, como de mama ou de pulmão. Entretanto, é o tipo com maior índice de fatalidade e mata muito rapidamente”, lamenta Lívia Munhoz Rodrigues, doutora em Oncologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

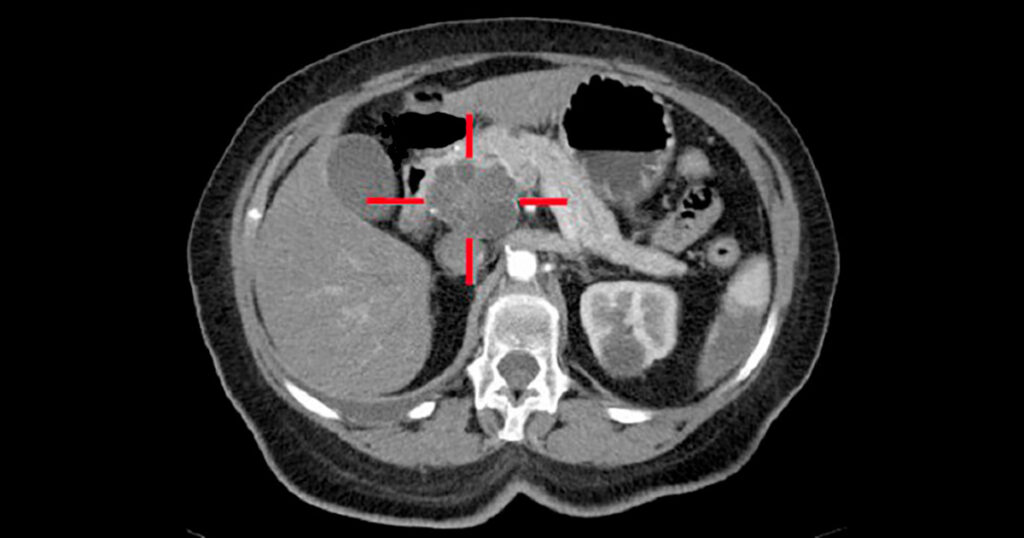

Os cientistas buscaram alterações em 113 genes de câncer, por meio do sequenciamento de DNA genômico – Foto: Wikipédia – Via FAPESP

Junto com uma equipe que reúne integrantes do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), do Departamento de Medicina Legal, Bioética, Medicina do Trabalho e Medicina Física e Reabilitação da FMUSP e do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (Idor), Lívia Rodrigues realizou um estudo pioneiro com 192 portadores de adenocarcinoma pancreático – o tipo mais comum de tumor no pâncreas – atendidos no Icesp pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os cientistas buscaram alterações em 113 genes de câncer (os chamados oncogenes, que podem causar a doença quando sofrem mutações ou são ativados de forma anormal) por meio do sequenciamento de DNA genômico. São variações (ou PGVs, sigla em inglês para variantes germinativas patogênicas) que as pessoas podem herdar dos seus ascendentes.

Descobriram que 6,25% da amostragem (12 pacientes) era portadora de PGVs em genes já reconhecidos como sendo de predisposição ao câncer de pâncreas, enquanto 13% (25 pacientes) eram portadores de PGVs em genes com associação limitada ou não previamente associados à doença.

“Não fizemos uma pré-seleção da amostragem por histórico familiar da doença, e esse é um dos diferenciais do nosso estudo. Além disso, foram incluídos pacientes nascidos em quase todas as regiões do País, exceto a Norte. Foram 123 pacientes nascidos no Sudeste; 55 no Nordeste; sete no Sul, quatro no Centro-Oeste e três estrangeiros.” A amostragem incluiu pacientes atendidos de 2018 a 2022.

O trabalho foi publicado recentemente na revista Scientific Reports e teve o apoio da Fapesp.

Novidades

“O mais interessante do nosso trabalho ter sido feito no Brasil foi avaliar uma população nunca antes estudada e encontrar alterações em genes ainda pouco associados ao câncer de pâncreas. Talvez estejam relacionados à doença, mas não podemos dizer com certeza, ainda. São necessários mais estudos”, adianta Maria Aparecida Azevedo Koike Folgueira, professora do Departamento de Radiologia e Oncologia da FMUSP.

Ela revela que, entre esses genes pouco associados à doença, há dois muito interessantes, que fazem a proteção do telômero, a extremidade dos cromossomos. “São dois genes que podem estar associados ao melanoma, não achamos nada ainda relativo ao câncer de pâncreas. Temos de ir mais a fundo.”

Panorama do câncer de pâncreas no Brasil, com destaque para fatores genéticos e de hábitos de vida que estão relacionados à doença – Gráfico: BioRender com dados do artigo

O artigo Prevalence of germline variants in Brazilian pancreatic carcinoma patients pode ser lido aqui.

*Da Agência Fapesp, adaptado para o Jornal da USP

FONTE: Jornal da USP